राज्यउत्तर प्रदेश

Greater Noida Fire: ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री में आग लगने से तीन मजदूरों की जिंदा जलकर मौत

Greater Noida Fire: ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री में आग लगने से तीन मजदूरों की जिंदा जलकर मौत

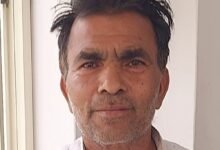

रिपोर्ट: अमर सैनी

ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 क्षेत्र स्थित साइट फॉर फैक्ट्री नंबर 4 जी में, जहाँ सोफा बनाने का काम हो रहा था, में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद, स्थानीय पुलिस और फायर स्टेशन की गाड़ियाँ तुरंत मौके पर पहुँच गईं। फायर यूनिट ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। पुलिस उच्चाधिकारी मौके पर मौजूद रहे और स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड द्वारा सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हादसे में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई। मृतकों के शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा मामले की जांच की जा रही है और हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए कार्रवाई जारी है।