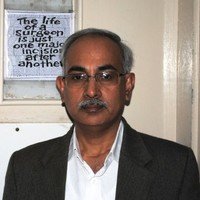

New Delhi : डॉ. अनिल कुमार सिंह,संपादक–STAR Views, संपादकीय सलाहकार – Top Story, लेखक– “Bihar: Chaos to Chaos” (2013) : भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग विश्व के सबसे जीवंत और प्रभावशाली क्षेत्रों में से एक है। देश में 19 करोड़ से अधिक टेलीविज़न घराने हैं, 50 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन उपभोक्ता हैं और लगभग 5 करोड़ घर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की सदस्यता लेते हैं। यह उद्योग केवल एक कारोबारी क्षेत्र नहीं है बल्कि एक सामाजिक संस्था है, जो नागरिकों तक जानकारी, शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्य और जन-जागरूकता पहुँचाता है और लोकतांत्रिक जीवन का स्वरूप गढ़ता है।

भारत जैसे विविध देश में मीडिया एक दर्पण भी है और एक मार्गदर्शक भी। यह समाज की वास्तविकताओं को दिखाता है, जनता को जागरूक करता है और संवाद के लिए साझा मंच उपलब्ध कराता है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत के करोड़ों घरों के लिए टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया दुनिया को समझने का मुख्य साधन बन चुका है। कोई बच्चा शैक्षिक कार्यक्रम देखकर विज्ञान सीख रहा हो, कोई किसान कृषि समाचार सुन रहा हो, कोई युवा नए कौशल ऑनलाइन सीख रहा हो या कोई परिवार स्वास्थ्य संबंधी परामर्श ले रहा हो—मीडिया आज हर घर में अदृश्य शिक्षक की भूमिका निभा रहा है।

इसके बावजूद, भारतीय मीडिया उद्योग आज गहरे वित्तीय दबाव में है। इस क्षेत्र को बढ़ती लागत, तकनीकी बदलाव और वैश्विक डिजिटल दिग्गजों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। विज्ञापन की वृद्धि धीमी हो गई है, लाभ के मार्जिन घट रहे हैं और कई छोटे सेवा प्रदाता अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन चुनौतियों के बीच 18 प्रतिशत जीएसटी का बोझ इस क्षेत्र को और कमजोर बना रहा है। यह केवल व्यापारिक अर्थशास्त्र का मामला नहीं है, बल्कि यह पहुँच, वहनीयता और लोकतंत्र के भविष्य का प्रश्न है।

जब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचा तैयार हुआ था तब अख़बारों को करमुक्त रखा गया था। यह एक सोच-समझकर लिया गया निर्णय था, क्योंकि अख़बारों को लोकतंत्र और शिक्षा के लिए आवश्यक माना गया था। प्रेस को एक सार्वजनिक वस्तु समझा गया, जो नागरिकों को जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाता है। लेकिन आज मीडिया का परिदृश्य बदल चुका है। अब अख़बार अकेले सूचना का स्रोत नहीं रह गए हैं। टेलीविज़न आज कहीं अधिक घरों तक पहुँचता है और डिजिटल मीडिया वास्तविक समय में करोड़ों भारतीयों को खबरें और शिक्षा उपलब्ध कराता है। नई पीढ़ी के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ही आधुनिक “अख़बार” हैं।

यदि अख़बारों को उनके लोकतांत्रिक और शैक्षिक महत्व के कारण करमुक्त रखा गया है तो वही तर्क अब टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया पर भी लागू होना चाहिए। अन्यथा यह नीति का असंगतिपूर्ण उदाहरण होगा—बीते ज़माने के माध्यम को संरक्षण दिया जा रहा है और वर्तमान व भविष्य के माध्यमों को दंडित किया जा रहा है। लोकतांत्रिक राज्य को अपनी नीतियों को यथार्थ के अनुसार ढालना चाहिए।

मीडिया उद्योग की चुनौतियाँ गंभीर हैं। कंटेंट निर्माण लगातार महंगा हो रहा है। तकनीक में एचडी, 4के और स्ट्रीमिंग जैसे उन्नयन अनिवार्य बन गए हैं। वैश्विक स्ट्रीमिंग सेवाएँ प्रतिस्पर्धा को नए स्तर पर ले गई हैं जबकि घरेलू प्रसारक और प्लेटफ़ॉर्म सदस्य बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सदस्यता से होने वाली आय स्थिर है, विज्ञापन अस्थिर है और उद्योग की वित्तीय नींव कमजोर होती जा रही है। कोविड-19 महामारी के झटके अब भी महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे समय में जब उद्योग को राहत की आवश्यकता है, उच्च जीएसटी दर इसे और कठिन बना रही है और मीडिया को महँगा व कम सुलभ बना रही है।

घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ता है। केबल, डीटीएच, आईपीटीवी, एचआईटीएस और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म—सभी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिससे मासिक बिल बढ़ जाते हैं। सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह अतिरिक्त बोझ सेवाओं को कम करने पर मजबूर करता है। ग्रामीण और निम्न आय वाले घरों पर इसका सबसे अधिक असर होता है, जबकि उनके लिए टेलीविज़न या मोबाइल आधारित मीडिया ही जानकारी और शिक्षा का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। यदि जीएसटी को 5 प्रतिशत किया जाए या पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, तो इससे सीधे तौर पर परिवारों का खर्च कम होगा और सामाजिक रूप से सबको जानकारी तक पहुँच बढ़ेगी।

जीएसटी राहत का तर्क केवल वहनीयता तक सीमित नहीं है; यह मीडिया को एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में मान्यता देने का विषय भी है। मीडिया केवल मनोरंजन नहीं है। यह बड़े पैमाने पर शिक्षा उपलब्ध कराता है, चाहे स्कूल प्रोग्रामिंग हो या कौशल निर्माण से जुड़े शो। कोविड-19 महामारी के समय स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता का सबसे प्रभावी साधन यही था। चुनावों के दौरान बहस, नीतिगत चर्चा और विश्लेषण के माध्यम से नागरिकों को सक्षम बनाता है। यह सांस्कृतिक एकता को मजबूत करता है और भाषाई विविधता को सामने लाता है। यह ग्रामीण-शहरी खाई को पाटता है और वहाँ तक ज्ञान पहुँचाता है जहाँ औपचारिक ढाँचे अभी कमजोर हैं।

इस दृष्टि से मीडिया वास्तव में भारत का सबसे बड़ा कक्षा-कक्ष है। यह एक ऐसी पाठशाला है जिसके न दरवाज़े हैं न दीवारें, और यह हर भाषा, हर नागरिक और हर वर्ग के लिए खुली है। इस कक्षा पर भारी कर लगाना, शिक्षा पर कर लगाने के समान है।

जीएसटी में कमी से आर्थिक प्रभाव भी बड़ा होगा। भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करोड़ों लोगों को रोज़गार देता है। पत्रकार, तकनीशियन, कंटेंट निर्माता, कैमरा ऑपरेटर, संपादक, विज्ञापनकर्मी और बाज़ार विशेषज्ञ सब इस पर निर्भर हैं। प्रसारण उद्योग हजारों छोटे केबल ऑपरेटरों और डीटीएच कर्मचारियों को सहारा देता है। डिजिटल क्षेत्र में तेजी से इंजीनियर, लेखक और रचनात्मक प्रतिभाएँ रोजगार पा रही हैं। विज्ञापन, एनीमेशन और स्थानीय उत्पादन जैसे सहायक उद्योग भी मीडिया से गहराई से जुड़े हैं। जीएसटी में राहत देकर सरकार केवल उपभोक्ताओं की ही मदद नहीं करेगी बल्कि लाखों रोज़गारों को भी सुरक्षित करेगी और निवेश को प्रोत्साहन देगी।

दुनिया में कई देशों ने मीडिया के विशेष महत्व को पहचानकर कर नीति को अनुकूल बनाया है। ब्रिटेन में अख़बारों और डिजिटल समाचारों पर वैट शून्य है। यूरोपीय संघ के कई देशों में पुस्तकों, अख़बारों और डिजिटल सदस्यताओं पर कम वैट दरें लागू होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में शैक्षिक और सूचनात्मक मीडिया पर कर छूट दी जाती है। भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इससे पीछे नहीं रह सकता। लोकतांत्रिक मूल्यों और डिजिटल साक्षरता को मजबूत करने के लिए उसे पारंपरिक और आधुनिक मीडिया को समान कर-सुविधा देनी चाहिए।

यह कदम भारत की अपनी विकास दृष्टि से भी पूरी तरह मेल खाएगा। सरकार ने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और भारतनेट जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएँ शुरू की हैं। मीडिया इन सबका स्वाभाविक साझेदार है। कम जीएसटी दर डिजिटल अपनाने को तेज़ करेगी, इंटरनेट उपयोग बढ़ाएगी और सूचना व सेवाओं की पहुँच को मजबूत बनाएगी। शैक्षिक और कौशल आधारित कार्यक्रम युवाओं के लिए सरकार के कौशल विकास प्रयासों को सहयोग देंगे। किफ़ायती सदस्यता ग्रामीण घरों को भी भारतनेट जैसी कनेक्टिविटी योजनाओं का लाभ दिलाएगी।

अब ज़रूरत है कि सरकार दूरदर्शी कदम उठाए। सबसे पहले, टेलीविज़न और डिजिटल सदस्यताओं पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए। यह वही नीति होगी जो पहले से ही प्रिंट मीडिया पर लागू है। दूसरा, सभी प्लेटफ़ॉर्म्स पर कर दर को समान बनाया जाए ताकि केबल, डीटीएच, आईपीटीवी, एचआईटीएस और ओटीटी सेवाओं के बीच भेदभाव न हो। तीसरा, मीडिया को केवल एक उद्योग नहीं बल्कि एक आवश्यक सेवा माना जाए, ठीक शिक्षा और स्वास्थ्य की तरह। और चौथा, कर राहत को डिजिटल साक्षरता और ग्रामीण पहुँच बढ़ाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए।

आज का भारतीय मीडिया केवल एक उद्योग नहीं है—यह लोकतंत्र की आत्मा है और समाज का सबसे बड़ा कक्षा-कक्ष है। यह जानकारी देता है, शिक्षित करता है, सशक्त करता है और एकजुट करता है। यह नागरिक चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। यदि 18 प्रतिशत जीएसटी का बोझ जारी रहा तो मीडिया की वहनीयता और स्थायित्व दोनों पर आघात होगा। जैसे अतीत में अख़बारों को लोकतांत्रिक महत्व के कारण करमुक्त रखा गया था, वैसे ही आज टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया को भी समान सुविधा मिलनी चाहिए।

जीएसटी को 5 प्रतिशत करना या पूर्ण छूट देना न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगा बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करेगा, नागरिकों को सशक्त बनाएगा, करोड़ों रोज़गार सुरक्षित करेगा और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करेगा। यह केवल एक आर्थिक कदम नहीं है बल्कि ज्ञान समाज की रक्षा के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता है। मीडिया उद्योग की रक्षा करना, राष्ट्र की शिक्षा, लोकतंत्र और एकता की रक्षा करना है। एक दूरदर्शी कर नीति सुनिश्चित करेगी कि मीडिया आधुनिक भारत का सबसे बड़ा शिक्षक, सूचनादाता और एकीकर्ता बना रहे।